Message de la présidente

Message de la présidente

Je suis heureuse de transmettre le Rapport annuel 2024 au Parlement de la Commission canadienne des droits de la personne.

Au moment où j'écris ce message, à la fin de 2024, le Canada traverse une grande période d'incertitude. Les tensions économiques s'amplifient et les discours et symboles haineux sont banalisés par le grand public, ce qui amène un grand nombre de personnes à craindre un recul des victoires arrachées de haute lutte sur des questions de droits de la personne. Face à cette menace qui plane, la protection et la promotion des droits de la personne au Canada prend une toute nouvelle dimension. En tant qu'institution nationale des droits de la personne, nous reconnaissons pleinement la gravité de la situation et l'ampleur de la tâche qui nous incombe en ces temps difficiles.

Dans le présent Rapport annuel, nous expliquons les activités menées pour défendre les droits de la personne et mettre en place des processus d'application des lois et de règlement des différends qui sont impartiaux, équitables et respectueux de la dignité inhérente de chaque personne. Nous parlons principalement des activités menées par la Commission en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'équité en matière d'emploi. La commissaire à l'accessibilité, la commissaire à l'équité salariale et la défenseure fédérale du logement présenteront leurs propres rapports en fonction de leurs mandats respectifs.

Tout au long de l'année 2024, nous avons dénoncé l'inquiétante augmentation des crimes haineux, de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Nous avons défendu les droits fondamentaux des jeunes bispirituels, trans et non binaires et des jeunes de diverses identités de genre. Nous avons réclamé un renforcement des mesures d'inclusion et d'équité, notamment un cadre réglementaire pour l'équité en matière d'emploi qui corrige efficacement les iniquités systémiques persistantes, et des améliorations pour renforcer le programme Prestation canadienne pour les personnes handicapées afin de permettre à toutes les personnes en situation de handicap d'avoir un niveau de vie adéquat et de vivre dans la dignité. Nous avons aussi réclamé une protection accrue pour les personnes privées de leur liberté dans divers milieux, comme les prisons et les établissements de soins institutionnels. Par ailleurs, au moyen de divers mémoires et rapports à l'intention des Nations Unies, nous avons mis en lumière des questions intersectionnelles de droits de la personne touchant notamment les personnes racisées, les personnes d'ascendance africaine, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les femmes au Canada.

Nous avons continué de soutenir la défenseure fédérale du logement dans ses activités visant à promouvoir le droit à un logement pour les personnes vivant en situation de très grande vulnérabilité au Canada. En collaboration avec son bureau et dans le cadre de notre mandat à titre de Mécanisme national de surveillance de l'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées par le Canada, nous avons publié un nouveau cadre de surveillance qui rassemble des données nationales sur la situation du droit à un logement pour les personnes en situation de handicap. Nous avons pu ainsi confirmer que c'est maintenant l'une des plus importantes questions en matière de droits de la personne au Canada.

Nous avons également poursuivi la modernisation de notre approche en matière d'évaluation, de plaidoyer et d'aide à la résolution des plaintes déposées en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Ce processus passe entre autres par la mobilisation des intervenants, la consolidation de nos services de médiation tenant compte des traumatismes, l'examen de nos pratiques en matière de mesures d'adaptation et le recours à des litiges stratégiques pour les cas susceptibles de renforcer la jurisprudence en matière de lutte contre le racisme dans la législation fédérale.

Cette année, pour la première fois dans l'histoire de la Commission, les plaintes fondées sur la race ont représenté la plus grande proportion des plaintes acceptées. Les efforts continus que nous déployons pour transformer la façon dont nous traitons ces plaintes se sont traduits par un taux de renvoi au Tribunal canadien des droits de la personne plus élevé et un taux de rejet plus faible pour les plaintes fondées sur la race par rapport à toutes les autres plaintes. Depuis toujours, la déficience est le motif de discrimination le plus souvent évoqué dans les plaintes. Or, cette année le motif de la race, la couleur et l'origine nationale ou ethnique a été évoqué presque aussi souvent que la déficience, dont près de la moitié des cas étaient liés à la santé mentale.

L'année 2024 a été marquée par une étroite collaboration avec les organisations sous réglementation fédérale au Canada afin de promouvoir le respect de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, de la Loi sur l'équité salariale et de la Loi canadienne sur l'accessibilité. Nous avons notamment publié de nouveaux documents d'orientation en matière de droits de la personne à l'intention des employeurs sous réglementation fédérale concernant les mesures d'adaptation et la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail.

Également cette année, l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme (GANHRI) a évalué la capacité de la Commission à mener son mandat de manière efficace et indépendante conformément aux normes internationales. Au terme de cette évaluation, elle a confirmé notre statut A, nous permettant ainsi de faire valoir les droits de la personne au Canada devant la communauté internationale.

Ce qui ressort très clairement du travail accompli dans la dernière année, c'est qu'aujourd'hui plus que jamais, les valeurs d'égalité, de dignité et de respect pour tous et toutes doivent être au cœur de notre conscience collective et nous guider en cette période d'incertitude. La Commission poursuivra ses efforts pour intégrer l'inclusion, la diversité, l'équité, l'accessibilité et la lutte contre le racisme à toutes les composantes de l'organisation, ainsi qu'à l'ensemble de ses activités qui touchent la main-d'œuvre et le public canadiens.

La passion, l'expertise et la résilience des membres du personnel de la Commission canadienne des droits de la personne, qui travaillent sans relâche à l'édification d'un Canada plus juste et plus inclusif, m'inspirent chaque jour davantage. En parcourant ce rapport annuel, j'espère que vous mesurerez bien toute l'importance de notre travail et que vous vous rallierez à notre vision d'un Canada où chaque personne est appréciée et respectée et peut vivre à l'abri de toute discrimination.

Cordialement,

Charlotte-Anne Malischewski

Présidente intérimaire

Commission canadienne des droits de la personne

Au sujet de la Commission

Au sujet de la Commission

Notre vision

Une société inclusive où chaque personne est valorisée et respectée, et a des chances égales, sans discrimination.

Notre mission

Nous défendons et protégeons les droits de la personne au Canada.

Notre mandat

Nous défendons les droits de la personne et offrons des processus d'application et de règlement des différends qui sont justes, équitables et qui respectent la dignité inhérente de toute personne.

Nous exerçons nos activités en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi canadienne sur l'accessibilité, de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, de la Loi sur l'équité salariale et de la Loi sur la Stratégie nationale sur le logement. Nous sommes accrédités au niveau international en tant qu'institution nationale des droits de la personne du Canada.

Qui nous sommes et ce que nous faisons

La Commission canadienne des droits de la personne offre des mécanismes équitables pour le règlement, l'application et la défense des droits de la personne au sein d'une seule organisation spécialisée.

Nous offrons des voies d'accès gratuites, confidentielles et accessibles à la population du Canada pour qu'elle puisse comprendre ses droits, résoudre les différends et demander réparation, souvent sans avoir à tenir des audiences publiques complexes, longues et coûteuses.

Nous faisons progresser les droits de la personne au Canada en représentant l'intérêt public, en identifiant les questions émergentes et en préconisant des changements qui suivent le rythme de la société afin que le Canada soit inclusif, équitable et exempt d'obstacles.

En tant qu'institution nationale des droits de la personne du Canada, nous tenons le pays responsable de respecter ses engagements internationaux et nationaux en matière de droits de la personne.

Défense des droits de la personne au Canada

Nous sommes l'institution nationale responsable des droits de la personne au Canada. Nous menons des activités de sensibilisation et nous nous prononçons sur les questions relatives aux droits de la personne au Canada en plus de nous porter à la défense de ces droits en :

- conseillant le Parlement sur les nouvelles lois et les questions émergentes en matière de droits de la personne

- soutenant et développant la recherche en matière de droits de la personne

- s'adressant aux organismes internationaux pour leur faire part de nos préoccupations lorsque le Canada ne respecte pas ses obligations en matière de droits de la personne

- surveillant la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées par le Canada

- rendant publics les règlements importants en matière de droits de la personne qui sont susceptibles donner lieu à des améliorations systémiques qui auront un impact dans l'ensemble du Canada

- collaborant avec la défenseure fédérale du logement pour mener des actions significatives et trouvant des solutions fondées sur les droits de la personne en vue de répondre aux besoins en matière de logement et au problème de l'itinérance au Canada

Prévention de la discrimination

Que ce soit par la médiation ou par des procédures judiciaires, nous cherchons à parvenir à un règlement dans un large éventail de cas de discrimination. Dans certains cas, les règlements peuvent donner lieu à des améliorations au niveau des politiques et des programmes qui auront un impact sur la vie d'un grand nombre de personnes au Canada.

En nous appuyant sur la recherche, les intervenants et les personnes ayant une expérience vécue, nous cherchons à inspirer des changements de politiques dans les institutions canadiennes afin de prévenir la discrimination.

Nous veillons également à ce que les employeurs sous réglementation fédérale :

- œuvrent à faire du Canada un pays exempt d'obstacles en éliminant les barrières que rencontrent les personnes en situation de handicap par l'entremise de la Loi canadienne sur l'accessibilité (Bureau du commissaire à l'accessibilité)

- œuvrent à ce que le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale soit une réalité pour tous et toutes au Canada par l'entremise de la Loi sur l'équité salariale (Bureau de la commissaire à l'équité salariale)

- prennent des mesures pour accroître la représentation des femmes, des personnes autochtones, des personnes racisées et des personnes en situation de handicap dans les milieux de travail partout au Canada par l'entremise de la Loi sur l'équité en matière d'emploi

Résolution de plaintes en matière de droits de la personne

Conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne, nous recevons et examinons les plaintes des personnes qui pensent avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement.

- Nous aidons les personnes à résoudre leurs différends par la médiation

- Nous renvoyons les plaintes au Tribunal canadien des droits de la personne lorsque les problèmes sont de nature systémique

- Nous représentons l'intérêt public dans certains cas portés devant le Tribunal et les tribunaux

Conformément à la Loi canadienne sur l'accessibilité et la Loi sur l'équité salariale, nous appuyons la commissaire à l'accessibilité et la commissaire à l'équité salariale dans la résolution de différends dont ils sont saisis.

Nous examinons, plaidons et résolvons des plaintes

Nous examinons, plaidons et résolvons des plaintes

La Commission évalue, plaide et aide à résoudre les plaintes déposées en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne par des personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination de la part du gouvernement fédéral ou d'une organisation sous réglementation fédérale.

Ce rôle consiste principalement à aider les personnes à déterminer si leur plainte a le fondement d'une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou si elles doivent passer par un autre mécanisme, tel qu'un grief syndical ou encore une commission ou un tribunal provincial ou territorial des droits de la personne.

En 2024, nous avons aidé des milliers de personnes qui se sont adressées à nous parce qu'elles pensaient avoir été victimes de discrimination. Nous avons pu aider la plupart d'entre elles sans qu'elles aient à déposer une plainte officielle pour discrimination.

Dans d'autres cas où la demande répondait aux exigences d'une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, nous avons aidé les personnes à naviguer dans notre processus, sachant que la plupart d'entre elles se lancent dans ce processus sans être représentées par un avocat.

Nous avons ensuite aidé les personnes à résoudre leurs différends en matière de droits de la personne en réunissant les parties dans le cadre d'une médiation ou en renvoyant leurs plaintes au Tribunal canadien des droits de la personne, qui est une organisation distincte et totalement indépendante de la Commission. La principale différence entre la Commission et le Tribunal est que nous sommes un organisme d'examen des plaintes, alors que le Tribunal fonctionne davantage comme une cour de justice. Le Tribunal examine les preuves, tient des audiences et lui seul peut décider s'il y a eu discrimination.

Lorsqu'une plainte en matière de droits de la personne est portée devant le Tribunal canadien des droits de la personne ou devant les tribunaux du Canada, la Commission intervient régulièrement pour représenter l'intérêt public. Nos avocats plaidants sont présents pour défendre les intérêts des personnes au Canada et être la voix de celles et ceux dont les droits de la personne pourraient être affectés par l'issue de l'affaire.

Améliorer nos données, nos politiques et nos processus relatifs aux plaintes

Au cours de l'année 2024, la Commission a continué à améliorer et à moderniser son processus de traitement des plaintes — de la façon dont elle recueille les données, à la mise en place de politiques plus claires pour les parties plaignantes et les parties mises en cause, en passant par le perfectionnement du personnel chargé des plaintes.

Mobilisation des intervenants

Nous avons renforcé les voies de communication entre nos communautés de défense des droits et de répondants, afin de tenir les personnes concernées informées plus régulièrement et plus efficacement, et de recueillir directement leur avis sur ce que nous pouvons faire pour poursuivre l'amélioration de notre processus de traitement des plaintes.

Nous avons produit une vidéo intitulée « La Médiation : une voie sensée vers la justice en matière de droits de la personne », afin de démystifier le processus pour les Canadiens et Canadiennes. Pour de nombreuses personnes qui déposent des plaintes auprès de la Commission, il s'agit d'un premier contact avec un processus comme le nôtre, ou même avec le système juridique. La plupart d'entre elles se lancent dans ce processus sans être représentées par un avocat. Notre nouvelle vidéo s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à fournir des conseils utiles aux personnes qui découvrent l'ensemble du processus.

Un processus de plainte plus accessible

Au cours de la dernière année, la Commission a traité divers types de demandes de mesures d'adaptation de la part des détenteurs de droits à différentes étapes du processus de plaintes.

- Nous avons transcrit les plaintes qui nous ont été transmises oralement par les parties plaignantes.

- Nous avons coordonné des services de traduction et d'interprétation lorsque la demande n'était ni en anglais ni en français, y compris des demandes en ASL et LSQ.

- Conformément à notre approche fondée sur les traumatismes, nous avons tenu compte des différents besoins des détenteurs de droits en ce qui concerne le type, le moment et la durée de nos communications et de nos services. Cela permet de prendre en compte les besoins des détenteurs de droits au cours du processus de plainte.

- Nous continuons à vérifier auprès des parties leurs besoins en matière d'adaptation à chaque étape du processus, y compris pendant la médiation ou la conciliation. Par exemple, bien que la médiation virtuelle soit désormais notre pratique habituelle, nous organisons des médiations et des conciliations en personne à titre de mesure d'adaptation. La Commission a également fait appel à des services de traduction et d'interprétation en ASL et en LSQ lorsque cela s'avérait nécessaire pendant la médiation et la conciliation.

- Nous élargissons notre Politique sur les mesures d'adaptation dans le processus de traitement des plaintes pour en faire une politique sur les mesures d'adaptation pour toute personne participant aux processus de la Commission en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi canadienne sur l'accessibilité ou de la Loi sur l'équité salariale. La politique élargie sera disponible en 2025.

Transformer la manière dont nous traitons les plaintes fondées sur la race

La Commission se consacre à l'amélioration de la manière dont elle traite les plaintes fondées sur la race en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Toutes ces mesures apportent des changements significatifs, qu'il s'agisse des changements apportés à notre processus de traitement des plaintes, de l'amélioration de la façon dont nous utilisons les éléments de preuve pour évaluer les cas que nous renvoyons au Tribunal canadien des droits de la personne ou de l'approfondissement de la compréhension qu'ont les membres du personnel de la façon dont le racisme systémique se manifeste dans la société.

Au cours de la dernière année, nous avons continué à appliquer notre Cadre de responsabilisation en matière de plaintes. Élaboré en 2021, ce cadre a été conçu pour veiller à ce que les contrôles et les vérifications nécessaires soient en place lors de l'examen d'une plainte fondée sur la race. L'idée est que des membres du personnel hautement qualifiés - dont beaucoup ont une expérience vécue - examinent et évaluent ensemble les plaintes fondées sur la race afin d'établir le cheminement d'une plainte dans le système de traitement des plaintes.

Cette démarche a été entreprise après avoir constaté qu'un grand nombre des plaintes pour discrimination fondée sur la race déposées par des personnes au Canada portent sur des actes subtils d'exclusion, également appelés des micro-agressions. Cette forme de discrimination peut inclure des préjugés implicites et d'autres motifs racistes qui sont souvent difficiles à prouver.

Notre matrice d'apprentissage et de formation est maintenant en place. Elle garantit que les membres du personnel reçoivent une formation sur les préjugés inconscients, l'inclusion, le racisme anti-Noir, l'islamophobie, la lutte contre l'oppression et l'adoption d'une approche tenant compte des traumatismes.

Enfin, nous avons élargi notre initiative sur les données désagrégées pour y inclure l'intégration d'un nouveau système de gestion des dossiers. Ce nouveau système est conçu pour recueillir des données désagrégées en amont, nous permettant ainsi de mieux comprendre qui utilise le processus de plainte de la Commission.

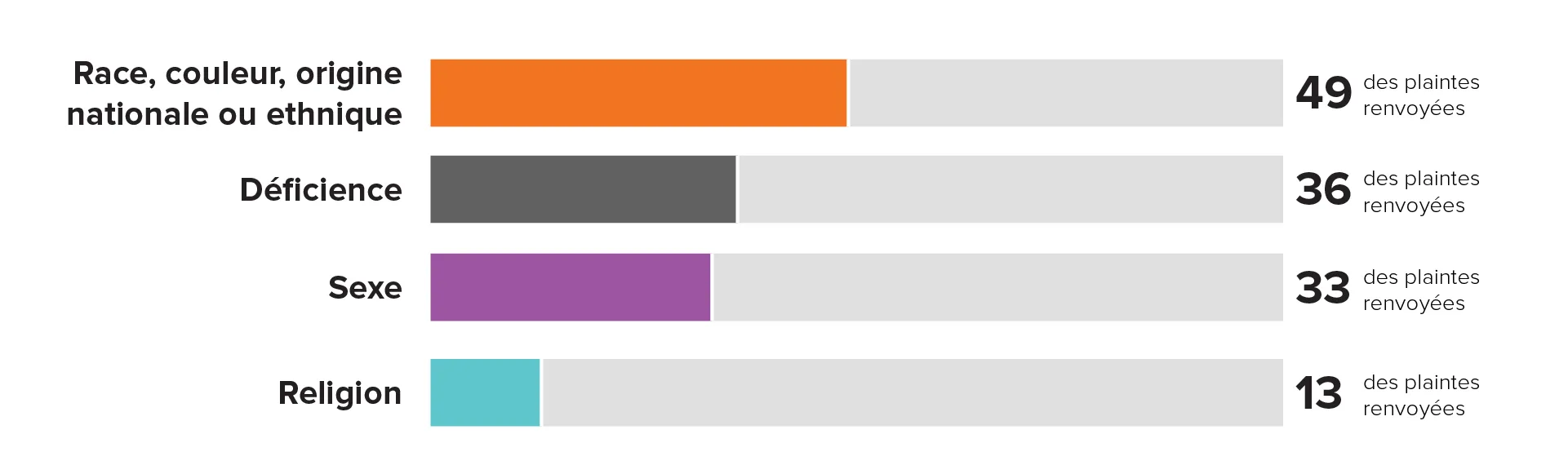

Les travaux en cours continuent de donner des résultats encourageants. En 2024, nous avons continué à observer une tendance constante dans l'issue des plaintes fondées sur la race qui passent par notre système.

Le nombre de plaintes fondées sur la race que nous renvoyons au Tribunal canadien des droits de la personne continue d'être supérieur à celui pour les autres types de plaintes. En outre, le nombre de plaintes fondées sur la race que nous rejetons continue d'être inférieur à celui pour les autres types de plaintes.

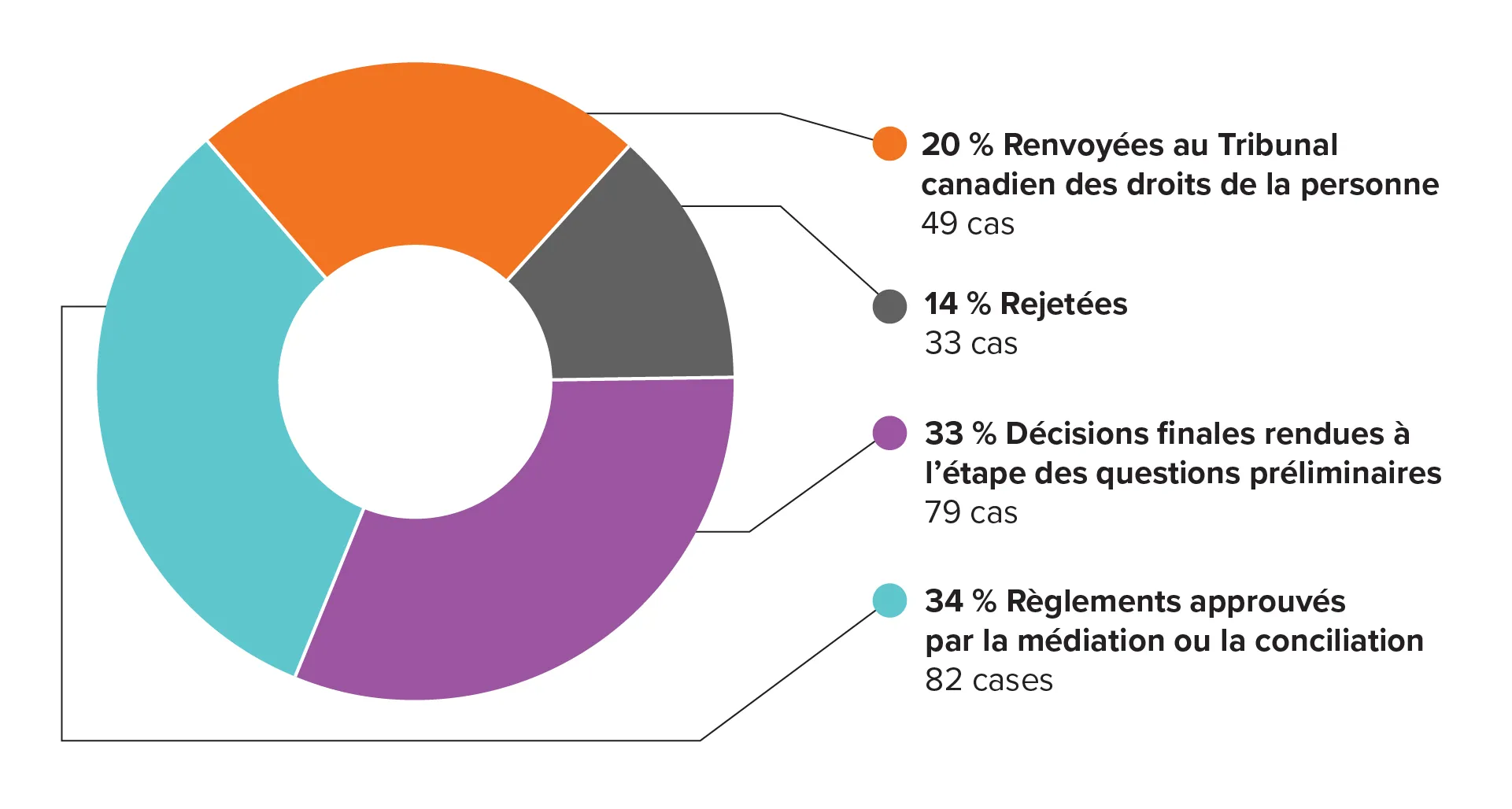

Décisions de 2024 relatives aux plaintes (total de 243) - Version textuelle

Un graphique circulaire sur les décisions de 2024 relatives aux plaintes fondées sur la race, la couleur et/ou l'origine nationale ou ethnique (total de 243) comme suit :

- Renvoyées au Tribunal canadien des droits de la personne : 20 % (49 cas)

- Rejetées : 14 % (33 cas)

- Décisions finales rendues à l'étape des questions préliminaires : 33 % (79 cas)

- Règlements approuvés par la médiation ou la conciliation : 34 % (82 cas)

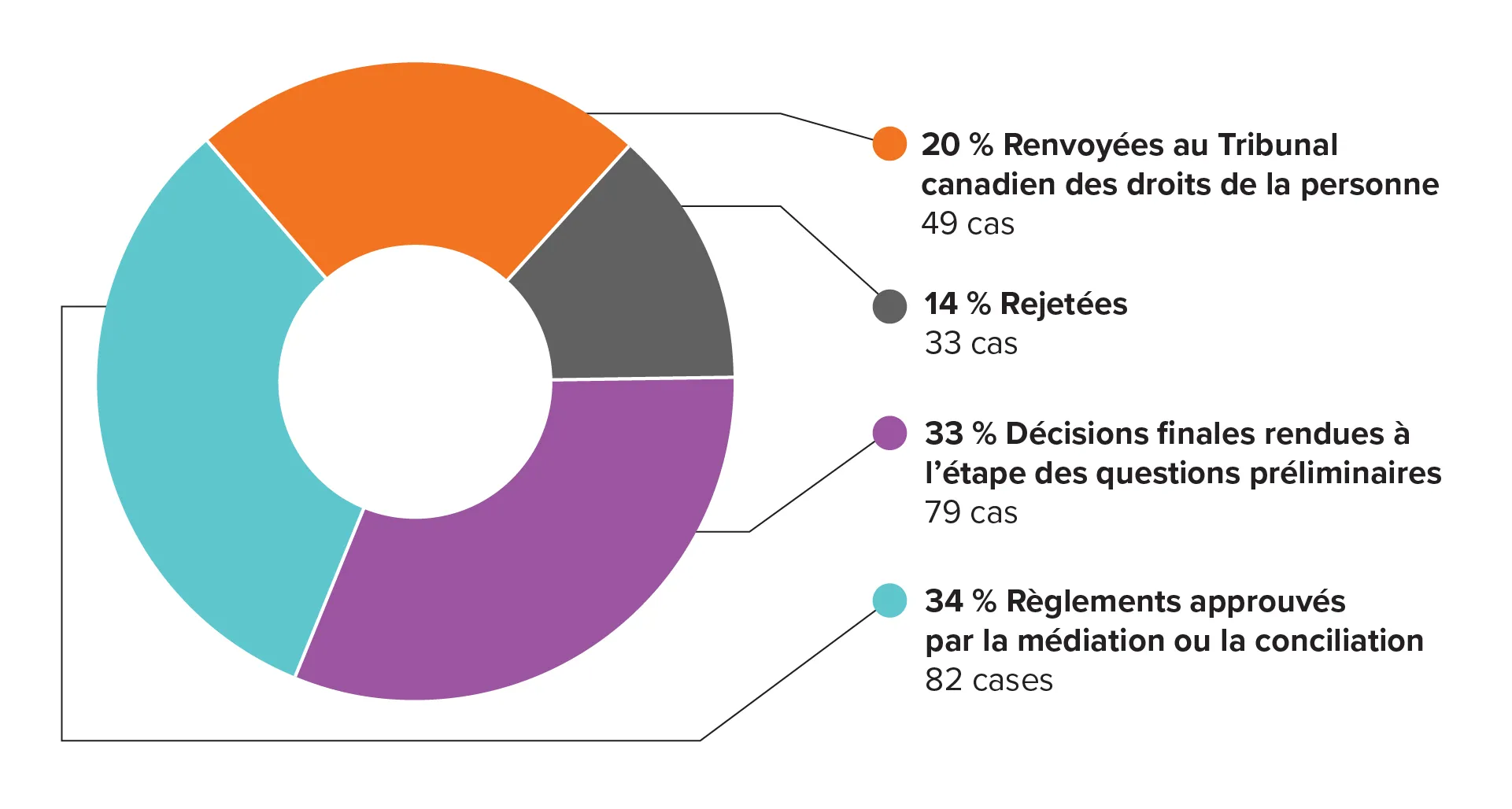

Décisions de 2024 tous types de plaintes confondues (total de 644) - Version textuelle

Un graphique circulaire sur les décisions de 2024 tous types de plaintes confondues (total de 644) comme suit :

- Renvoyées au Tribunal canadien des droits de la personne : 12 % - (95 cas)

- Rejetées : 18 % - (119 cas)

- Décisions finales rendues à l'étape des questions préliminaires : 35 % - (224 cas)

- Règlements approuvés par la médiation ou la conciliation : 32 % - (206 cas)

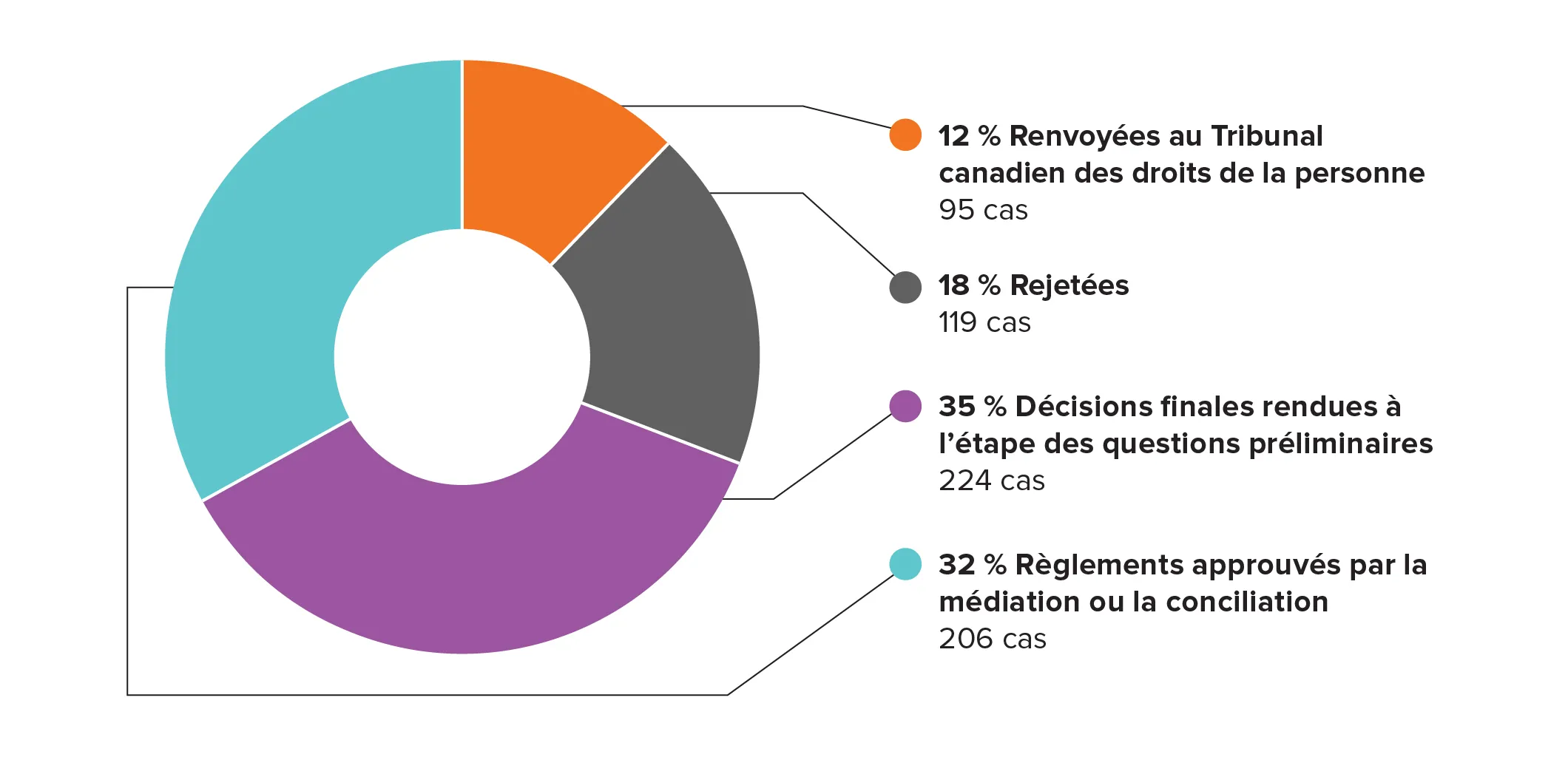

Cas de 2024 renvoyés au Tribunal (total de 95) - Version textuelle

Graphique montrant les quatre principaux motifs évoqués dans les 95 cas que nous avons renvoyés au Tribunal en 2024 sont :

- race, couleur et/ou origine nationale ou ethnique – 49 des plaintes renvoyées

- déficience – 36 des plaintes renvoyées

- sexe – 33 des plaintes renvoyées

- religion – 13 des plaintes renvoyées

Plaintes et décisions en 2024

Plaintes et décisions en 2024 - Version textuelle

Au début de l'année 2024, la Commission avait :

- plus de 2 200 demandes de renseignements et plaintes potentielles au registraire

- plus de 1 400 plaintes acceptées dans son système

Au cours de l'année 2024, la Commission a :

- reçu plus de 4 200 nouvelles demandes de renseignements et plaintes potentielles

- résolues environ 3 800 demandes de renseignements et plaintes potentielles

- accepté plus de 540 nouvelles plaintes qui répondaient aux critères énoncés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne

Nous avons rendu 644 décisions finales sur des plaintes dans notre système :

- 223 plaintes ont été réglées

- 119 plaintes ont été rejetées

- 224 décisions finales ont été rendues à l'étape des questions préliminaires

- 95 plaintes ont été renvoyées au Tribunal canadien des droits de la personne pour qu'il les examine

À la fin de l'année 2024, la Commission avait :

- plus de 2 600 demandes de renseignements et plaintes potentielles au registraire

- plus de 1 360Note * plaintes acceptées dans son système

Tendances des nouvelles plaintes

En 2024, la Commission a accepté 540 nouvelles plaintes en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

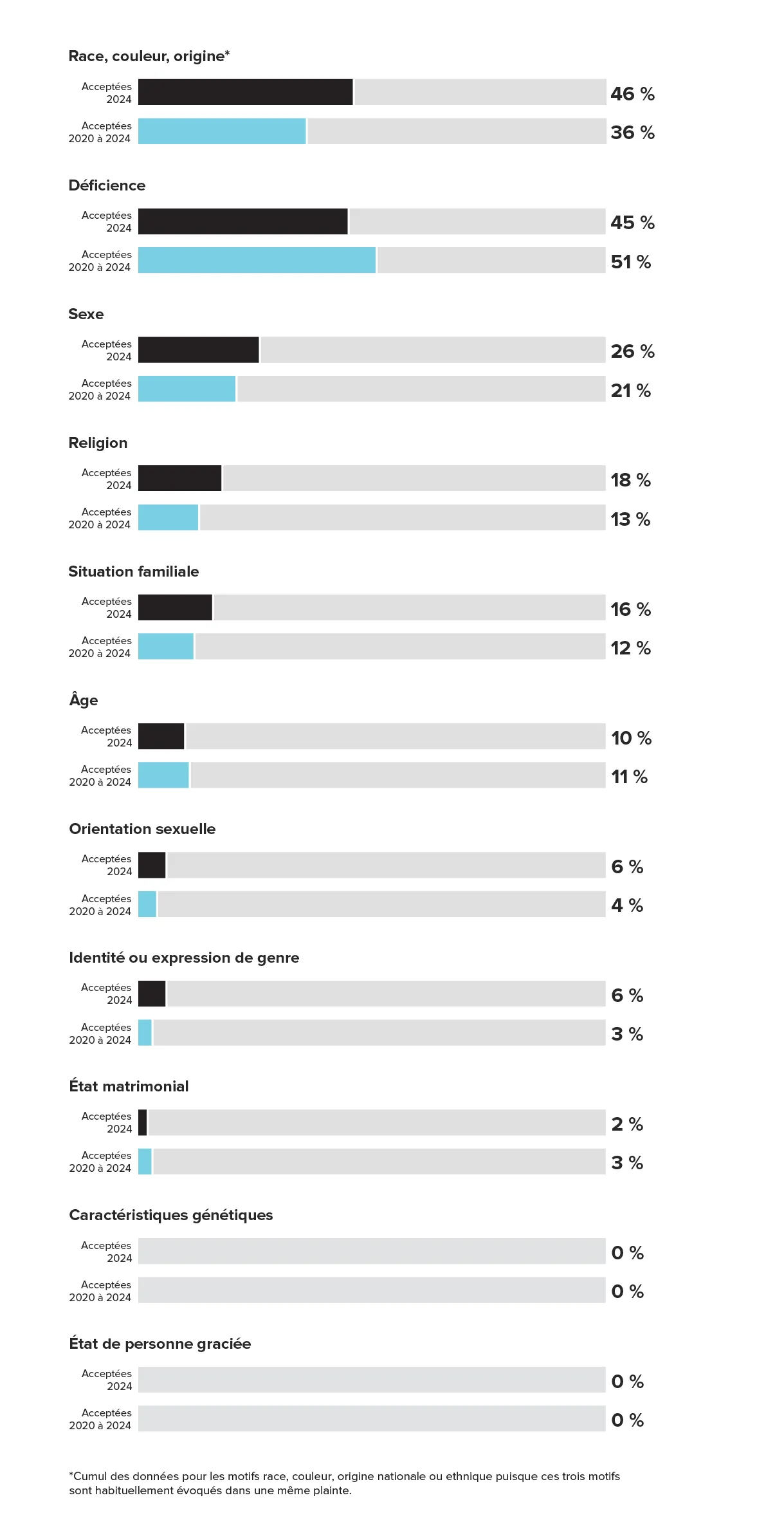

Quels ont été les motifs évoqués en 2024, par rapport aux cinq dernières années?

Proportion de plaintes acceptées en fonction des motifs de discrimination évoqués - Version textuelle

| Motifs de discrimination | Acceptées en 2024 | Acceptées de 2020 à 2024 |

|---|---|---|

| Race, couleur, origine nationale ou ethniqueNote * | 46 % | 36 % |

| Déficience | 45 % | 51 % |

| Sexe | 26 % | 21 % |

| Religion | 18 % | 13 % |

| Situation familiale | 16 % | 12 % |

| Âge | 10 % | 11 % |

| Orientation sexuelle | 6 % | 4 % |

| Identité ou expression de genre | 6 % | 3 % |

| État matrimonial | 2 % | 3 % |

| État de personne graciée | 0 % | 0 % |

| Caractéristiques génériques | 0 % | 0 % |

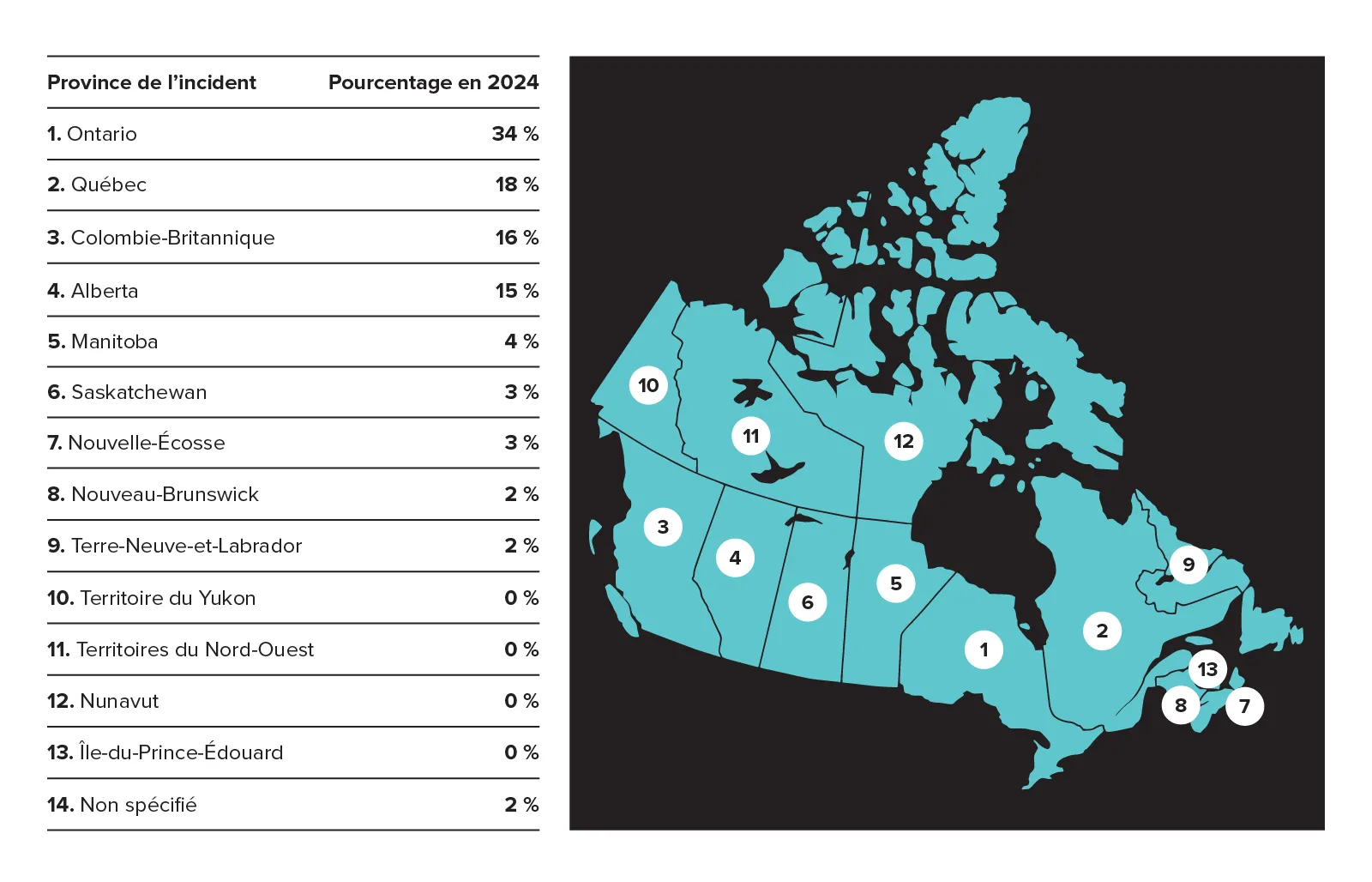

D'où provenaient les plaintes en 2024 - Version textuelle

Carte du Canada montrant la provenance des plaintes de 2024

| Province de l'incident | Pourcentage en 2024 |

|---|---|

| 1. Ontario | 34 % |

| 2. Québec | 18 % |

| 3. Colombie-Britannique | 16 % |

| 4. Alberta | 15 % |

| 5. Manitoba | 4 % |

| 6. Saskatchewan | 3 % |

| 7. Nouvelle-Écosse | 3 % |

| 8. Nouveau-Brunswick | 2 % |

| 9. Territoire du Yukon | 0 % |

| 10. Terre-Neuve-et-Labrador | 2 % |

| 11. Territoires du Nord-Ouest | 0 % |

| 12. Nunavut | 0 % |

| 13. Île-du-Prince-Édouard | 0 % |

| 14. Non spécifié | 2 % |

Qui étaient visés par les plaintes en 2024?

- Gouvernement fédéral : 53 %

- Transport : 18 %

- Secteur financier ou bancaire : 11 %

- Communications : 4 %

- Réserves et conseils de bande : 5 %

- Syndicats : 3 %

- Autres / non précisé : 6 %

Plaintes liées à la santé mentale

44 % des plaintes en matière de déficience acceptées par la Commission concernaient la santé mentale.

Cela représente 19 % des plaintes acceptées par la Commission en 2024.

Plaintes évoquant plus d'un motif

21 % des plaintes acceptées en 2024 évoquaient plus d'un motif de discrimination.

Plaintes liées au harcèlement

18 % des plaintes acceptées en 2024 évoquaient du harcèlement.

Qu'est-ce qu'une plainte « acceptée »?

Lorsqu'une plainte répond aux exigences de la Loi canadienne sur les droits de la personne, elle est considérée comme acceptée et peut être traitée. Pour que la Commission accepte une plainte, il faut qu'elle soit fondée sur un ou plusieurs des motifs de discrimination énumérés dans la Loi, que l'incident se soit produit dans une organisation de compétence fédérale et qu'elle soit présentée dans un format acceptable.

Que signifie « rejeter » une plainte?

La décision de rejeter une plainte est prise par l'un des commissaires indépendants pour clore le dossier de plainte. Tout d'abord, un agent des droits de la personne évalue la plainte et prépare une recommandation sous la forme d'un « rapport de décision ». Les parties ont alors la possibilité de commenter le rapport. Ensuite, si le commissaire – en sa qualité de décideur indépendant – détermine que le dossier ne justifie pas un renvoi en conciliation, une évaluation plus poussée ou un renvoi au Tribunal, le dossier de plainte est donc clos.

La réalité est que notre taux de rejet ne sera jamais nul considérant notre rôle d'organisme d'examen des plaintes. Le rejet de certains cas fait nécessairement partie de notre rôle en tant qu'organisme de surveillance et celui de soutien à l'accès à la justice. Nous avons l'obligation légale d'examiner chaque plainte et de clore les dossiers qui n'aboutiront pas devant le Tribunal parce qu'ils ne répondent pas aux exigences de la Loi.

Que signifie rendre une décision à l'étape des questions préliminaires?

Après avoir accepté une plainte, la Commission prend des décisions sur les questions préliminaires. Les questions préliminaires sont des questions que la Commission peut devoir résoudre en vertu de l'article 40 et/ou de l'article 41 de la LCDP avant qu'une plainte acceptée ne puisse être traitée. Il peut s'agir de vérifier si la personne qui dépose la plainte est syndiquée et a accès à un processus de grief qui peut traiter les questions de droits de la personne; si la plainte a été déposée dans les délais et, dans la négative, si la Commission devrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire limité pour traiter la plainte.

Aider les gens à résoudre leurs différends par la médiation

Chaque année, la Commission parvient à aider les parties impliquées dans des plaintes pour discrimination à résoudre leurs différends par le biais de la médiation (participation volontaire) ou de la conciliation (participation obligatoire).

Notre processus de médiation n'est pas une audience. En fait, les parties sont libres de donner leur version des faits sans être soumises à un contre-interrogatoire. Nos médiateurs ont observé que lorsqu'une personne a le sentiment d'avoir été véritablement entendue, elle est naturellement plus encline à vouloir trouver une solution.

Les services de médiation de la Commission sont confidentiels et flexibles. Nos médiateurs sont dûment formés pour appliquer une approche respectueuse des traumatismes. Ils sont bien conscients que le racisme est en soi une forme de traumatisme. Ils s'efforcent de créer un environnement sûr où chaque personne se sent écoutée et dispose du temps nécessaire pour raconter sa version de l'histoire.

La plupart des règlements issus de la médiation doivent rester confidentiels. Il en est souvent ainsi parce qu'ils ont des répercussions profondes et personnelles sur la vie des personnes concernées. Les règlements permettent aux personnes concernées de tourner la page et apportent un vent de changement dans leur vie, si bien qu'elles préfèrent souvent ne pas partager leur expérience publiquement. Certains des cas que nous avons traités cette année ont donné lieu à des mesures qui ont permis de sauver des vies.

Notre processus de médiation nous offre souvent l'occasion d'apprendre. Au terme du processus, nombreuses sont les organisations canadiennes qui ont réévalué leur approche ou qui en sont venues à voir les choses sous un angle nouveau.

Dans un cas particulier que nous avons aidé à résoudre en 2024, une partie plaignante qui est malentendante avait déposé une plainte auprès de la Commission parce qu'elle n'avait pas été sélectionnée pour un emploi en raison de l'incapacité de l'entreprise à lui fournir les mesures d'adaptation nécessaires. L'entreprise ne l'avait pas autorisée à porter son appareil auditif pour une partie technique du processus de sélection. Au terme d'une médiation réussie, non seulement la partie plaignante a pu constater un changement important, mais l'employeur a également été amené à revoir ses pratiques en matière d'appareils d'assistance.

Pour en savoir plus sur les avantages de nos services de médiation, visionnez notre vidéo de 2024, intitulée « La Médiation : une voie sensée vers la justice en matière de droits de la personne ».

Règlements par voie de médiation en 2024

En 2024, l'équipe de médiateurs de la Commission, en collaboration avec les parties, a résolu près de 200 différends en matière de droits de la personne, que ce soit par l'entremise de la médiation ou de la conciliation. Cette année, nous avons observé plusieurs thèmes récurrents dans les cas traités par la Commission. Par exemple :

- des plaintes relatives aux droits fondamentaux des personnes trans en détention dans le système carcéral fédéral du Canada

- des plaintes concernant le financement fédéral des services essentiels dans les communautés des Premières Nations

- des plaintes alléguant le manque de mesures d'adaptation adéquates dans l'industrie du transport aérien, tant pour les passagers que pour les employés en situation de handicap (Remarque : Ce type de plainte relève normalement de l'Office des transports du Canada, tout en restant à la discrétion de la Commission.)

- des plaintes pour racisme systémique à l'égard des personnes noires dans le secteur bancaire, également appelé le « profilage racial dans les banques »

« Profilage racial dans les banques »

Dans les cas qui nous ont été soumis pour médiation en 2024, la Commission a continué d'observer des cas de racisme systémique à l'encontre des personnes noires dans le secteur bancaire, une tendance préoccupante que les défenseurs des droits appellent désormais le « profilage racial dans les banques » (« banking while Black (en anglais) »). Ce type de racisme peut prendre de nombreuses formes : une simple demande de prêt bancaire qui se transforme subitement en interrogatoire interminable assorti de demandes de pièces d'identité multiples; la recherche du service clientèle qui vire au profilage racial de la part des agents de sécurité de la banque. Quelle que soit la forme qu'il prend, il s'agit d'un problème systémique au Canada qui a un impact sur les droits socio-économiques des personnes (en anglais) et sur le droit fondamental à la dignité lorsqu'elles bénéficient d'un service.

Défendre les droits des personnes au Canada

Lorsqu'un cas de discrimination est porté devant le Tribunal canadien des droits de la personne ou devant les tribunaux du Canada, la Commission intervient régulièrement pour représenter l'intérêt public. Autrement dit, nos avocats plaidants sont là pour défendre les droits de toutes les personnes au Canada qui, sans être des parties dans un cas particulier, pourraient être affectées par l'issue du cas.

Les cas sont portés devant le Tribunal lorsque nos commissaires indépendants et nommés décident de les y renvoyer. Ils examinent d'abord soigneusement tous les éléments de preuve et déterminent si le cas est susceptible d'avoir des répercussions systémiques de grande envergure sur la vie de nombreuses personnes au Canada.

Le Tribunal est une organisation entièrement distincte de la Commission et fonctionne comme une cour — avec des audiences complètes, des témoignages et des preuves, qui sont nécessairement publics. Seul le Tribunal peut décider s'il y a eu discrimination. Lorsque la Commission porte en appel une décision du Tribunal, elle peut décider de participer à la procédure de contrôle judiciaire et plaider le cas devant la Cour fédérale, et parfois même devant la Cour d'appel fédérale, voire la Cour suprême du Canada.

Tout au long de ce processus, le rôle des avocats de la Commission est de protéger les droits des personnes vivant au Canada et de démontrer aux décideurs la nature systémique des violations des droits de la personne dont il est question dans cette affaire. Cela évite aux personnes concernées, qui pour la plupart n'ont pas de représentant légal, d'avoir à effectuer elles-mêmes ces démarches.

En 2024, la Commission a renvoyé 95 cas devant le Tribunal.

Parmi les cas dont nous avons saisi le Tribunal en 2024 :

- 38 % étaient liés à la discrimination dans l'obtention d'un service

- 61 % étaient liées à la discrimination dans l'emploi

- 28 % comportaient des allégations de harcèlement

Au cours de l'année 2024, la Commission a continué de recourir à des litiges stratégiques pour faire progresser la jurisprudence antiraciste et les précédents juridiques dans les cas de discrimination fondée sur la race. Dans la dernière année, les plaintes fondées sur la race ont représenté 58 % des plaintes présentées devant le Tribunal par la Commission. Sur l'ensemble des plaintes renvoyées au Tribunal en 2024, nous avons participé à 83 % des cas de discrimination fondée sur la race. Ces interventions ont consisté notamment à présenter des arguments juridiques et des preuves dans de nombreux cas, ainsi qu'à participer à la médiation et à la gestion des dossiers.

Qu'est-ce qu'un litige stratégique?

Le litige stratégique, aussi appelé litige d'impact, est une pratique qui consiste à porter des cas spécifiques en justice en vue de susciter un changement social. Ces dernières années, la Commission a concentré ses efforts sur les cas de discrimination fondée sur la race. Ce faisant, elle cherche à provoquer des changements systémiques en matière de lutte contre le racisme et à renforcer la jurisprudence en matière de lutte contre le racisme dans la législation fédérale, ce qui facilitera l'accès à la justice dans les cas de discrimination raciale.

Représenter l'intérêt public

Pour la majorité des cas de droits de la personne que nous plaidons, nous ne pouvons pas commenter publiquement les détails du cas. Cela dit, avec l'autorisation des parties, nous sommes en mesure de donner un aperçu de certains des cas dans lesquels nous sommes intervenus et des questions juridiques pour lesquelles nous avons défendu l'intérêt public en 2024.

Les droits des minorités religieuses au Canada

La Commission continue de participer aux contestations judiciaires du projet de loi 21 du Québec (Loi sur la laïcité de l'État), qui interdit aux fonctionnaires en position d'autorité, dont les enseignants, de porter des symboles religieux ou des coiffes. Le gouvernement du Québec a invoqué la disposition de dérogation pour protéger la Loi contre toute contestation constitutionnelle.

En février 2024, la Cour d'appel du Québec a respecté la constitutionnalité du projet de loi 21 et a statué que la Loi est conforme aux choix de société du Québec en matière de laïcité, même si celle-ci portait atteinte à la liberté de religion. La décision a également annulé une décision d'un tribunal inférieur qui avait exempté les commissions scolaires anglophones de certaines parties de la Loi.

Nous avons plaidé devant la Cour d'appel du Québec que le projet de loi 21 :

- porte atteinte aux droits des femmes musulmanes à l'égalité garantis par l'article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés

- restreint de manière disproportionnée l'accès des femmes qui portent des symboles religieux à certains postes publics

- impose des restrictions sexospécifiques qui empêchent les femmes d'accéder à des postes publics en raison de leur tenue religieuse

- va à l'encontre des obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne

- impose des obstacles injustes à l'expression religieuse et à l'égalité, et perpétue la discrimination systémique à l'égard des communautés religieuses

Plusieurs parties ont demandé l'autorisation de porter cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada. En mai 2024, la Commission a déposé sa position auprès de la Cour suprême, appuyant la demande d'autorisation d'en appeler de la décision de la Cour d'appel du Québec.

Au terme de l'année 2024, nous attendions la décision de la Cour suprême sur la demande d'autorisation de porter cette décision en appel.

Une décision importante qui protège les principes juridiques directeurs dans les cas de discrimination raciale

Dans notre rapport annuel 2023, nous avons évoqué le cas du Dr Amir Attaran. Dans sa plainte initiale pour discrimination, il alléguait que le long délai d'attente pour le traitement des demandes de résidence permanente de ses parents et grands-parents constituait une discrimination de la part d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Le Tribunal a rejeté la plainte du Dr Attaran qui alléguait une discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, l'âge et la situation de famille.

La Commission canadienne des droits de la personne a la responsabilité de faire progresser la justice en matière de droits de la personne dans son acception la plus large. Cela implique notamment de comparaître devant les tribunaux pour défendre l'intérêt public. À ce chapitre, la Commission a concentré ses efforts sur les cas de discrimination fondée sur la race comme ceux-ci. Ce faisant, elle cherche à provoquer des changements systémiques en matière de lutte contre le racisme et à renforcer la jurisprudence en matière de lutte contre le racisme dans la législation fédérale.

Si nous avons demandé un contrôle judiciaire de la décision du Tribunal dans cette affaire, c'est parce que nous estimions qu'il s'agissait d'une occasion d'amener la Cour fédérale à corriger l'approche des préjugés inconscients adoptée dans la décision. Nous craignions que, si elle n'était pas contestée, la décision ne soit utilisée pour rendre plus difficile l'établissement d'une preuve de discrimination raciale.

Ainsi, en octobre 2024, la Commission, comme les autres parties, a présenté des arguments oraux devant la Cour fédérale, dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision du Tribunal de 2023.

Même si cela dépasse le cadre du Rapport annuel de 2024, il convient de souligner qu'au début du mois de janvier 2025, la Cour fédérale a rendu sa décision concernant le contrôle judiciaire et a annulé la décision initiale du Tribunal en invoquant ce que l'on appelle en termes juridiques une « crainte raisonnable de partialité ».

La Commission se réjouit de la décision de la Cour fédérale dans cette affaire. Cette décision rejette l'idée qu'il est pratiquement impossible de prouver l'existence d'une partialité inconsciente. Elle précise que le critère juridique de la crainte raisonnable de partialité ne porte pas sur l'état d'esprit réel de l'arbitre, mais plutôt sur la question de savoir si un observateur raisonnable penserait qu'il est partial. Il s'agit d'une décision importante dans le contexte dans lequel évolue la jurisprudence en matière de discrimination raciale.

En ce début d'année 2025, un autre membre du Tribunal a été saisi de l'affaire pour tenir une nouvelle audience et statuer sur le fond de la plainte.

Les droits des fonctionnaires noirs et racisés

Dans notre rapport annuel 2023, nous avons expliqué comment la Commission participait à une audience du Tribunal concernant des allégations de discrimination et de harcèlement au travail fondés sur la race au sein de l'Agence du revenu du Canada. La plainte a été déposée par un employé de longue date de l'Agence du revenu du Canada, Frantz Saint-Jean, qui a accepté la divulgation de son nom. Il allègue avoir été victime de discrimination fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale ou ethnique de la part de l'Agence du revenu du Canada. Monsieur Saint-Jean était soutenu dans sa plainte auprès du Tribunal par le Centre de recherche-action sur les relations raciales. La Commission a fait valoir devant le Tribunal que la preuve étayait les allégations de discrimination et de harcèlement systémiques et individuels.

En septembre 2024, le Tribunal a rendu sa décision. À notre grande déception, le Tribunal a rejeté la plainte de M. Saint-Jean. La Commission estime que la décision du Tribunal comporte des erreurs, et demande à la Cour fédérale de la renverser. Monsieur Saint-Jean demande également un contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Cette procédure prendra plusieurs mois, et pourrait ne pas être plaidée devant un juge de la Cour fédérale avant la fin de l'année 2025.

Les droits des prisonniers en situation de handicap

En 2024, la Commission a pleinement participé à un cas historique et jurisprudentiel devant le Tribunal canadien des droits de la personne concernant les droits des personnes sourdes dans les prisons fédérales.

Timothy Lidkea, un Métis sourd, a déposé une plainte contre Service correctionnel Canada. Dans sa plainte, il alléguait que Service correctionnel Canada n'avait pas tenu compte de son handicap en lui refusant des services d'interprétation en langue des signes, notamment dans des situations qui avaient une incidence sur sa santé, sa sécurité et sa liberté. Il alléguait également que Service correctionnel Canada n'avait pas fourni la technologie d'assistance adéquate qui lui aurait permis de communiquer efficacement avec les autres. Il affirme qu'il a été profondément isolé et que le fait que Service correctionnel Canada n'ait pas pris de mesures d'adaptation a eu un impact sur sa capacité, entre autres, à pratiquer sa culture autochtone, à communiquer avec un avocat, à recevoir des services médicaux, à participer à la vie pénitentiaire et à réussir au sein de la communauté. M. Lidkea allègue que Service correctionnel Canada n'a pas de politique d'adaptation pour les délinquants en situation de handicap, en particulier ceux qui sont sourds, devenus sourds ou malentendants.

Les droits des travailleurs contractuels licenciés pendant leur congé

En 2024, la Commission a poursuivi sa participation à un cas impliquant un camionneur qui a été licencié par Loomis Express, une société de transport transfrontalier, à son retour d'un congé pour des raisons de santé. Dans sa plainte, le chauffeur alléguait que Loomis Express avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de son âge et de son handicap en décidant de le licencier.

En juin, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision du Tribunal canadien des droits de la personne de rejeter le cas. La Cour d'appel fédérale a conclu que les services de livraison de marchandises dispensés par la partie plaignante dans le cadre d'un contrat travail avec Loomis Express ne correspondaient pas à la définition d'« emploi » au sens de l'article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Lorsque nous avons comparu devant la Cour d'appel fédérale, nous avons fait valoir que la définition d'« emploi » en vertu de la Loi devrait être interprétée de manière plus large afin d'inclure la relation du camionneur avec l'entreprise de livraison de marchandises. Ce cas pourrait créer un précédent pour les travailleurs ayant un contrat de travail au Canada, et ce, de deux manières importantes :

- en définissant quels travailleurs ayant un contrat de travail sont protégés par la Loi lorsqu'ils sont licenciés alors qu'ils sont en congé de maladie

- en garantissant une interprétation large et flexible de la notion d'« emploi » en vertu de la Loi, de sorte que les travailleurs ayant un contrat de travail avec des entreprises et des organisations sous réglementation fédérale puissent réclamer des protections en matière de droits de la personne

En septembre 2024, nous avons demandé à la Cour suprême du Canada l'autorisation de faire appel de la décision rendue en juin par la Cour d'appel fédérale. Si l'autorisation est accordée, cela signifie que la prochaine et dernière étape de ce cas se déroulera devant notre plus haut tribunal.

Règlement historique : Inconduite sexuelle au sein des Forces armées canadiennes

En 2024, la Commission a aidé les parties à parvenir à un règlement historique en matière de droits de la personne dans un cas d'agression sexuelle au sein des Forces armées canadiennes. Il s'agit du premier règlement en matière de droits de la personne depuis la mise en œuvre des recommandations de 2022 de l'honorable Louise Arbour, qui visent à remédier à l'inconduite sexuelle au sein des Forces armées canadiennes.

Comme nous l'avons expliqué dans une déclaration commune en 2024, la partie plaignante, un membre des Forces armées canadiennes, s'est adressée à la Commission après avoir subi une agression sexuelle dans un logement militaire lors d'une mission à l'étranger. La Commission a mené le processus de conciliation entre la partie plaignante et les Forces armées canadiennes.

Ce règlement historique permettra d'apporter un changement de culture durable au sein de l'ensemble des Forces armées canadiennes. Il comporte un engagement formel des Forces armées canadiennes à mettre en place des mesures visant à accroître la sécurité du personnel et à apporter un meilleur soutien aux victimes lorsqu'elles ont recours aux services médicaux de l'armée.

Dans le règlement, les Forces armées canadiennes s'engagent notamment à :

- rehausser la sécurité personnelle de ses membres, tant au Canada qu'à l'étranger

- fournir des trousses médico-légales et assurer la présence de personnel médical qualifié lors de déploiements à l'étranger

- offrir du soutien et un traitement à ses membres victimes d'agressions sexuelles

- maintenir un engagement continu envers la formation pour la prévention des inconduites sexuelles

La Commission salue le courage de la partie plaignante et la réceptivité de la partie mise en cause. Grâce aux services de médiation de la Commission, elles sont parvenues à une entente qui mènera à des changements systémiques et à une meilleure protection de la sécurité et du bien-être des membres des Forces armées canadiennes.

Nous défendons les droits de la personne

Nous défendons les droits de la personne

En tant qu'institution nationale des droits de la personne, la Commission est chargée de promouvoir et de défendre les droits de la personne au Canada. Chaque année, nous nous prononçons sur les questions émergentes les plus importantes en matière de droits de la personne, nous prodiguons des conseils aux parlementaires sur ces questions et nous collaborons avec nos partenaires internationaux afin de veiller à ce que le Canada respecte ses obligations en matière de droits de la personne. La Commission est également chargée de surveiller la mise en œuvre par le Canada de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Dans ce contexte, nous agissons à titre de Mécanisme national de surveillance. Ce rôle nous amène à mettre en lumière les questions et les préoccupations en matière de droits de la personne pour les personnes en situation de handicap à travers notre travail à l'échelle internationale et nos activités de défense des droits de la personne.

Pour mener à bien notre travail de défense des droits de la personne, nous nous appuyons sur nos relations avec des experts et des intervenants en matière de droits de la personne de partout au Canada. Cette année encore, nous avons fait appel à tout un éventail de groupes et de partenaires.

Maintien du statut « A » en tant qu'institution nationale des droits de la personne

Au cours de l'année 2024, l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme (GANHRI) a procédé à un examen spécial de la conformité du statut A de la Commission avec les Principes de Paris.

L'examen a été initié par GANHRI à la demande de la société civile, qui a soulevé des inquiétudes sur la conformité de la Commission avec les Principes de Paris, alléguant des doutes quant à la Commission « ne remplissant pas son rôle de protection des individus contre la discrimination raciale, et sur son incapacité à maintenir un environnement de travail inclusif et exempt de discrimination ».

En novembre, GANHRI a achevé son examen approfondi indépendant (en anglais) et a décidé de maintenir le statut A de la Commission. Par sa décision, GANHRI a indiqué qu'elle était satisfaite des progrès réalisés par la Commission et de sa capacité à mettre en œuvre son mandat de manière efficace.

La Commission a présenté un mémoire détaillé sur ses efforts et a comparu devant GANHRI afin de répondre à leurs questions. Nous avons ainsi pu témoigner des changements significatifs que nous avons mis en œuvre et des efforts déployés pour que la lutte contre le racisme soit intégrée à toutes nos activités, y compris dans notre processus d'examen des plaintes :

- La proportion de plaintes fondées sur la race renvoyées au Tribunal a toujours été plus élevée que le taux global depuis 2020.

- Depuis 2021, la proportion de plaintes fondées sur la race qui sont rejetées est en constante diminution.

- Pour la première fois dans notre histoire, les plaintes fondées sur la race représentent la plus grande proportion des plaintes que nous acceptons.

Bien que nous accueillions la décision de GANHRI comme une validation indépendante que les progrès réalisés par la Commission nous ont mis sur la bonne voie, nous demeurons profondément engagés à apporter des changements significatifs et mesurables en matière de lutte contre le racisme. Nous continuerons d'utiliser notre position indépendante devant les organes des Nations Unies pour soulever des questions des droits de la personne au Canada, y compris mettre en évidence spécifiquement la question du racisme à l'égard des personnes noires.

Une voix nationale

L'une des responsabilités de la Commission est d'être une voix nationale forte et indépendante pour les droits de la personne au Canada. Cette indépendance nous amène à pousser le Canada à respecter ses engagements en matière de droits de la personne et à continuer de réclamer des mesures là où elles s'imposent d'urgence. En 2024, nous avons travaillé en étroite collaboration avec notre réseau d'intervenants pour rester au fait des questions émergentes en matière de droits de la personne et continuer à tirer la sonnette d'alarme sur certaines questions :

- la montée inquiétante des crimes haineux au Canada, ainsi que de l'antisémitisme, de l'islamophobie, du racisme anti-arabe et du racisme anti-palestinien

- le besoin urgent d'agir contre le racisme systémique et structurel auquel se heurtent les populations autochtones, les personnes noires et les autres personnes racisées

- le Canada doit se doter, au niveau fédéral, de protections plus fortes et contraignantes en matière de droits de la personne pour les personnes victimes de discrimination fondée sur des facteurs socio-économiques, autrement dit sur leur condition sociale

- la nécessité d'intégrer à chaque étape de la conception, du développement et de la mise en œuvre d'un système d'intelligence artificielle une évaluation pour déterminer s'il donne lieu à des préjugés et à de la discrimination, vu la popularité grandissante de l'intelligence artificielle

- tous les enfants et les jeunes du Canada méritent d'apprendre dans un milieu sûr et inclusif — en particulier les jeunes bispirituels, trans, non binaires et de genres divers, qui sont souvent confrontés à la remise en question, voire au déni, de leur identité par les systèmes qui sont censés les soutenir

- l'aide médicale à mourir doit être un choix véritable et éclairé, et ne peut pas être un substitut lorsque le Canada ne parvient pas à remplir ses obligations en matière de droits de la personne à l'égard des personnes en situation de handicap et des personnes frappées par la pauvreté systémique

- les personnes trans sont victimes de certaines des pires violations du droit au logement dans l'ensemble du Canada; elles sont notamment surreprésentées dans tous les aspects de la pauvreté, de la précarité du logement et de l'itinérance, et sont touchées de manière disproportionnée par la violence et les traumatismes liés à des situations de vie précaires

- le Canada devrait adopter le projet de loi C-226 rapidement, ce qu'il a fait en juin dernier! Et les personnes vivant dans des communautés touchées de manière disproportionnée par le racisme et l'injustice environnementaux devraient pouvoir participer de manière significative à l'élaboration d'une stratégie nationale sur cette question

- un mécanisme indépendant de défense des droits de la personne pour les peuples autochtones est attendu depuis longtemps, et tout changement visant à améliorer l'accès à la justice, à faire progresser la décolonisation et à soutenir les droits distincts des Premières Nations, des Inuits et des Métis à l'autodétermination est bienvenue

- le moment est venu pour le Canada de ratifier le Protocole facultatif des Nations Unies à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT), ce qui permettrait d'améliorer la vie de plusieurs groupes de personnes privées de liberté au Canada, notamment les familles de migrants en détention; les personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée; les personnes en situation de handicap placées dans des établissements inappropriés; et les enfants — en particulier les enfants autochtones et noirs — placés de manière disproportionnée dans les institutions par le biais du système de protection de l'enfance

Conseiller le gouvernement

La Commission est régulièrement sollicitée par le Parlement et d'autres entités gouvernementales pour fournir son expertise en matière de droits de la personne sur des projets de lois, des initiatives et des politiques fédérales. Cette année n'a pas fait exception. Voici quelques faits saillants :

Moderniser la Loi sur l'équité en matière d'emploi

Depuis des années, la Commission se joint aux voix collectives de ses homologues qui réclament une réforme complète de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (LEE). Il est grand temps d'apporter des changements à la fois audacieux et avant-gardistes à la LEE adoptée en 1995. L'objectif est de créer un système moderne d'équité en matière d'emploi qui puisse à la fois pallier les préjudices historiques et s'attaquer efficacement aux inégalités systémiques qui perdurent.

En 2024, nous avons continué à nous impliquer activement dans le processus de consultation mené par le Groupe de travail sur l'examen de la LEE. Nous avons présenté un mémoire au Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada. Cela faisait suite à la demande de commentaires émanant de leur document de consultation d'avril 2024, intitulé « Modernisation de la loi fédérale sur l'équité en matière d'emploi ». Dans notre mémoire, nous avons réitéré le fond de notre mémoire plus étoffé de 2022 à l'intention du Groupe de travail sur l'examen de la LEE.

Nous sommes ravis de l'engagement pris par le Programme du travail de remplacer des termes comme « autochtones » et « minorités visibles » par d'autres dans la version anglaise de la LEE. Nous saluons également le fait que le Programme du travail envisage d'élargir et de désagréger la désignation des personnes en situation de handicap, et d'améliorer la collecte de données concernant les membres de la communauté 2ELGBTQQIA+. Nous nous réjouissons également de la participation de divers intervenants à la consultation du Programme du travail. Ils ont repris des éléments clés du rapport du Groupe de travail sur l'examen de la LEE, comme la nécessité de désagréger les communautés racisées. Ils ont également souligné d'importantes lacunes, notamment en ce qui concerne l'expérience des communautés religieuses au Canada.

Dans son état actuel, la LEE est déphasée par rapport à l'évolution démographique du Canada. Dans notre mémoire de 2024 à l'intention du Programme du travail, nous avons évoqué plusieurs pistes de solution pour nous aider à mieux comprendre les questions d'équité en matière d'emploi pour les employeurs, les législateurs et les décideurs politiques, notamment en améliorant les façons de faire et en adoptant des approches créatives en matière de collecte de données. Nous avons insisté sur le fait qu'au-delà des chiffres, les données doivent rendre compte de l'expérience vécue des groupes méritant l'équité sur le marché de l'emploi.

Nous y mentionnons également qu'à elle seule, la LEE ne peut pas agir directement sur les causes profondes de la marginalisation sociale et économique ni fournir des solutions. On pourrait devoir éliminer de nombreux obstacles à l'emploi sous-jacents et persistants sans avoir recours à la LEE.

Réforme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées

En 2024, nous avons fait part au Parlement de nos commentaires sur le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Nous avons vivement encouragé le gouvernement à améliorer la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et à déployer ce programme vital le plus rapidement possible. Nous estimons que la Prestation canadienne pour les personnes handicapées devrait permettre à toutes les personnes en situation de handicap au Canada d'avoir un niveau de vie adéquat et de vivre dans la dignité.

Nos principales recommandations, qui sont publiées dans la Gazette du Canada, comprennent l'élargissement des critères d'admissibilité, l'augmentation du montant des prestations, la simplification du processus de demande, la prévention de la réduction ou de la récupération d'autres prestations et la protection des personnes contre les abus financiers.

L'adoption de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées a constitué une avancée monumentale. Elle promettait de sortir les personnes en situation de handicap de la pauvreté et d'améliorer leur qualité de vie. Or, nous craignons que les modalités de ce nouveau programme, telles qu'elles sont énoncées dans le projet de règlement, ne permettent pas de tenir cette promesse. Nous suivrons cette question de très près.

Plaidoyer en faveur de la protection des personnes privées de liberté

À l'automne, nous avons été invités à comparaître devant le Sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international. Nous étions invités à participer à leur étude sur la mise en œuvre du 4e examen périodique universel (EPU) du Canada. L'EPU est essentiellement le bilan du Canada en matière de droits de la personne, chapeauté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La Commission a contribué à chaque cycle de l'EPU du Canada.

Dans nos allocutions devant le Comité, nous avons répété une fois encore qu'il était urgent que le Canada ratifie le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT) adopté par les Nations Unies.

Nous avons expliqué au Comité que cette question ne concerne pas seulement les personnes détenues dans les prisons canadiennes, mais aussi les enfants placés en institution par le biais du système de protection de l'enfance, les personnes âgées confinées dans des établissements de soins de longue durée, les migrants détenus et les personnes en situation de handicap qui sont placées dans des établissements inappropriés dans tout le pays.

Nous avons précisé qu'il y a huit ans, le gouvernement s'est engagé à ratifier l'OPCAT. Depuis, la Commission ne cesse de demander au Canada de donner suite à cet engagement. Et nous continuerons à le faire, tant que l'OPCAT ne sera pas ratifié.

Jouer un rôle actif sur la scène internationale et rendre des comptes

En tant qu'institution nationale des droits de la personne du Canada, la Commission travaille en étroite collaboration avec la communauté internationale des droits de la personne afin de promouvoir les droits de la personne ici, au pays. En 2024, ce volet de notre travail a porté sur un vaste éventail de questions relatives aux droits de la personne et nous a amené à collaborer avec des acteurs clés des droits de la personne. Nous avons notamment :

- rencontré le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire

- été invités par l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme à faire connaître nos travaux sur la surveillance des droits des personnes en situation de handicap

- rencontré le Rapporteur spécial sur les droits à l'eau et à l'assainissement lors de sa visite au Canada

- fait une déclaration pour l'organisme régional du Réseau des institutions nationales des droits de l'homme des Amériques sur le rôle essentiel que des institutions comme la nôtre peuvent jouer pour amener leurs gouvernements respectifs à rendre des comptes en s'engageant et en défendant leurs intérêts à l'échelle internationale

Principaux mémoires aux Nations Unies en 2024

Chaque année, la Commission présente des mémoires à divers organismes internationaux de défense des droits de la personne afin de les informer des progrès accomplis par le Canada dans le respect de ses obligations en matière de droits de la personne. Nos mémoires présentés aux Nations Unies mettent en lumière les préoccupations émergentes en matière de droits de la personne et attirent l'attention sur des iniquités qui perdurent au Canada. Voici les grandes lignes des mémoires que nous avons présentés aux Nations Unies en 2024 :

1. Droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine

En septembre 2024, nous avons répondu à un appel aux contributions sur les thèmes qui seront examinés lors de la quatrième session de l'Instance permanente sur les personnes d'ascendance africaine. Conscients du grand nombre de sujets qui pourraient être examinés, nous avons néanmoins choisi de mettre l'accent sur une question qui nous préoccupe de plus en plus : la culture du déni et les réactions négatives à l'égard de la sensibilisation à la lutte contre le racisme et d'autres initiatives et lois en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Nous avons demandé aux organisateurs de bien vouloir intégrer cette question et d'explorer des pistes de solutions efficaces tout au long du programme de la session.

Nous avons également suggéré que les trois sujets suivants soient pris en considération :

- l'évaluation des politiques

- la technologie

- le racisme environnemental

2. Racisme à l'égard des personnes noires dans le système de justice pénale

En 2024, nous avons présenté un mémoire dans le cadre de l'étude menée par le Mécanisme international d'experts indépendants pour faire progresser la justice et l'égalité raciales dans l'application des lois. Il s'agit d'un groupe d'experts dont l'objectif commun est de faire progresser la justice et l'égalité raciales dans le contexte de l'application de la loi dans toutes les régions du monde.

Dans notre mémoire, nous avons saisi l'occasion d'attirer l'attention sur certaines des mesures prises au Canada pour lutter contre le racisme à l'égard des personnes noires dans le système de justice pénale. Notre mémoire portait essentiellement sur le racisme systémique dans le système de justice pénale au Canada et faisait écho aux travaux des comités de la Chambre des communes et du Sénat, des homologues provinciaux, des chercheurs et des défenseurs dans le domaine de la discrimination systémique exercée par les forces de l'ordre.

Nous avons également profité de l'occasion pour attirer l'attention du Mécanisme d'experts sur les violations des droits de la personne qui en découlent, et plus particulièrement sur l'usage de la force. Le recours à la force par les forces de l'ordre à l'encontre des personnes autochtones, des personnes noires et autres personnes racisées est plus fréquent que dans que le reste de la population canadienne. C'est le cas pour les interactions entre la police et le public, ainsi que pour les personnes incarcérées. Les personnes détenues, dont beaucoup sont racisées, sont également vulnérables aux abus et à la discrimination de la part des autorités lorsqu'elles sont placées en détention pour des raisons d'immigration, sans contrôle adéquat, sans recours ni obligation de rendre des comptes.

3. Droit fondamental à l'eau potable et à l'assainissement

En 2024, la Commission a rencontré Pedro Arrojo-Agudo, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à l'eau et à l'assainissement..

Nous avons profité de l'occasion pour dénoncer l'accès inéquitable à l'eau potable et aux services d'assainissement au Canada, et le fait que ce sont les peuples autochtones et les autres communautés marginalisées qui sont les plus touchés par :

- l'accès insuffisant à de l'eau potable et à des services d'assainissement abordables et sûrs

- l'accès insuffisant à un logement offrant, entre autres, des services de base tels que l'eau potable et l'assainissement, ce qui représente un obstacle récurrent

- des conditions de vie précaires dans le système carcéral, comme la mauvaise qualité de l'air et de l'eau et l'insalubrité dans les pénitenciers canadiens

À la suite de cette rencontre, nous avons présenté à M. Arrojo-Agudo des recommandations basées sur ces trois domaines de préoccupation.

4. Droit des femmes de vivre à l'abri de la discrimination au Canada

Tous les quatre ans, le Canada fait l'objet d'un examen visant à évaluer dans quelle mesure il protège les droits des femmes. En 2024, la Commission a présenté un mémoire au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes dans le cadre du dernier examen du Canada.

Dans son mémoire, la Commission a soulevé un certain nombre de préoccupations concernant la discrimination fondée sur le sexe au Canada :

- la précarité du logement et l'itinérance

- l'équité salariale

- le harcèlement sexuel et la violence, en particulier envers les femmes appartenant à d'autres groupes méritant l'équité

- plaintes d'agressions sexuelles au sein de l'armée canadienne

- les droits fondamentaux des femmes privées de liberté au Canada

- les droits fondamentaux des femmes et des filles autochtones

- les droits des femmes en situation de handicap, comme l'accès aux soins de santé et l'autonomie juridique et financière

- la discrimination fondée sur l'identité et l'expression de genre, et l'importance d'inclure les femmes trans dans le débat sur l'inégalité

- les droits des femmes racisées, y compris leurs droits économiques, sociaux et culturels

5. Les droits fondamentaux des peuples autochtones au Canada

En janvier 2024, la Commission a répondu à un appel aux contributions du Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones. Le Mécanisme d'experts est un groupe de sept experts indépendants qui fournissent au Conseil des droits de l'homme une expertise et des conseils sur les droits des peuples autochtones.

Notre mémoire de 2024 s'inscrivait dans le cadre de leur étude sur les diverses mesures législatives et judiciaires prises par les États membres pour atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Dans notre mémoire, nous soulignons que si le Canada a fait des progrès, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs énoncés dans la déclaration ici, chez nous. Nous faisons également le point sur divers instruments juridiques au Canada, notamment :

- Le système de justice pénale canadien

- Les dernières décisions judiciaires qui font progresser les droits des peuples et des personnes autochtones

- L'étude du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones (APPA) au sujet d'un « cadre canadien des droits de la personne » et de l'établissement d'un mécanisme national indépendant de défense des droits de la personne pour les peuples autochtones

- Le Rapport du Bureau de l'enquêteur correctionnel sur la situation des peuples autochtones dans les prisons canadiennes

- Les dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens

- Le projet de loi C-38 : Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits à l'inscription)

- Diverses lois canadiennes, dont :

- La Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

- La Loi sur les langues autochtones

- La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis

- La Loi canadienne sur l'accessibilité

- Le projet de Loi C-29, Loi portant sur un conseil national de réconciliation

- Le projet de loi C-53, Loi sur la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan et sur l'autonomie gouvernementale métisse

Toujours en 2024, l'Experte indépendante sur les droits de l'homme et la solidarité internationale, Cecilia M. Bailliet, a lancé un appel aux contributions pour la rédaction de son rapport sur les peuples autochtones et la solidarité internationale.

La Commission était enthousiaste à l'idée d'apporter sa contribution et son soutien. Plus précisément, nous avons fait part des problèmes systémiques qui continuent d'empêcher les Premières Nations, les Inuits et les Métis de se prévaloir de leurs droits aux soins de santé, à l'éducation, à un logement adéquat et à un niveau de vie convenable. Nous avons également décrit quelques-unes des formes de discours haineux, de stéréotypes et de discrimination dont sont victimes les peuples autochtones du Canada.

6. Les droits fondamentaux des personnes privées de liberté

Comme nous l'avons indiqué dans la section sur la défense des droits, la question des droits fondamentaux des personnes privées de liberté est demeurée au cœur de nos priorités en 2024, tant ici que sur la scène internationale.

Voici quelques faits marquants :

Notre déclaration lors de la 55e session du Conseil des droits de l'homme

En mars 2024, la Commission a fait une déclaration vidéo lors de la 55e session du Conseil des droits de l'homme au moment de l'adoption des résultats du 4e examen périodique universel du Canada.

Dans notre déclaration, nous avons réitéré notre appel à la ratification par le Canada du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, et nous avons remercié les États membres d'avoir eux aussi adopté cette recommandation.

Nous avons également exhorté une nouvelle fois le Canada de mettre en œuvre des recommandations qui contribueraient à garantir que chaque personne au Canada puisse faire valoir ses droits économiques et sociaux. Le but de ces recommandations est de faire en sorte que les Canadiens et Canadiennes puissent vivre dans la dignité, l'équité et le respect.

Nous avons remercié les États membres d'avoir adopté nos deux recommandations. Nous avons en outre été particulièrement encouragés de constater que notre recommandation au Canada de ratifier l'OPCAT a été adoptée par la majorité des États membres, dont 25 ont demander au Canada d'agir en ce sens.

Notre mémoire au Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage

Il est important de comprendre la corrélation directe qui existe entre la question des formes contemporaines d'esclavage et les droits fondamentaux des personnes qui sont ou ont été incarcérées au Canada.

Par exemple, dans notre mémoire au Rapporteur spécial des Nations Unies Obokata, nous avons soulevé un certain nombre de préoccupations concernant l'exploitation au travail des personnes détenues et personnes antérieurement détenues au Canada. On peut notamment citer les bas salaires, l'absence de droits et d'avantages pour les travailleurs et le manque d'éducation ou de formation professionnelle pour se préparer à un marché de l'emploi compétitif à la sortie de prison.

Nous avons également insisté à nouveau sur le caractère urgent et permanent du problème de l'exploitation, de la coercition et de la violence sexuelles dans les prisons fédérales et sur son impact disproportionné sur les femmes, les personnes trans et les personnes de genres divers.

Notre rencontre avec le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire

En mai 2024, nous avons rencontré le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire dans les bureaux du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Ottawa, lors de sa visite officielle au Canada.

Lors de cette rencontre, nous avons notamment mis l'accent sur les questions suivantes :

- L'importance de la ratification par le Canada du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

- La situation des migrants détenus et les lacunes que le libellé « se trouve légalement » figurant dans la Loi canadienne sur les droits de la personne entraînent en matière de protection des droits de la personne pour les migrants qui sont détenus au Canada.

- La situation des personnes en situation de handicap qui sont placées dans des établissements inappropriés en raison du manque de soutien de proximité adéquat. Nous avons présenté les grandes lignes de notre nouveau cadre de surveillance des droits des personnes en situation de handicap, qui est décrit ailleurs dans le présent rapport annuel.

- Les conditions de détention dans les prisons canadiennes. Nous avons soulevé plusieurs questions préoccupantes, notamment l'accès aux programmes et services essentiels et culturellement adaptés, le traitement des personnes aux prises avec un trouble de consommation de substances, les conditions d'isolement cellulaire et le manque de services et de soutien adéquats en matière de soins de santé mentale.

7. Le recours à l'intelligence artificielle dans l'administration du système de justice

En 2024, nous avons présenté un mémoire au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce document fait suite à l'appel de contributions du Haut-Commissariat sur l'application des technologies numériques dans l'administration de la justice.

Ils demandaient des informations sur la manière dont l'administration de la justice est influencée par des technologies telles que l'intelligence artificielle générative, l'apprentissage automatique, les systèmes d'identification biométrique, les systèmes de surveillance, l'analyse prédictive, les systèmes numériques de gestion des dossiers, les audiences en ligne et la surveillance électronique.

Nous avons fait valoir qu'en tant qu'institution nationale des droits de la personne du Canada, la Commission - de pair avec les détenteurs de droits, les défenseurs et les experts de la société civile - joue un rôle crucial dans la protection des droits de la personne dans une économie des données en pleine effervescence qui évolue de façon accélérée sous l'effet de l'intelligence artificielle.

Nous nous sommes dit en faveur des progrès de la technologie et de l'innovation qui sont susceptibles de favoriser une plus grande réalisation des droits de la personne au Canada, notamment en utilisant ces technologies dans l'administration de la justice. Nous avons toutefois souligné que l'utilisation accrue des systèmes d'intelligence artificielle dans l'administration de la justice soulève un certain nombre de questions importantes et fondamentales concernant les risques pour les droits de la personne.

Nous avons fait valoir qu'en tant qu'institution nationale des droits de la personne au Canada, la Commission a toujours insisté sur la nécessité de se doter d'un cadre juridique et réglementaire solide et complet afin de prévenir les méfaits de l'intelligence artificielle et d'offrir des réparations significatives lorsque des violations des droits sont constatées.

Autres engagements internationaux

En juin, nous avons participé à la 17e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous y avons fait une déclaration au nom du Groupe de travail sur les droits des personnes en situation de handicap de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, dans laquelle nous avons évoqué les éléments essentiels à la concrétisation de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'avenir.

Nous avons souligné l'importance de reconnaître les diverses identités intersectionnelles et les expériences vécues par les personnes en situation de handicap, ainsi que les protections dont elles bénéficient en vertu de divers instruments internationaux relatifs aux droits de la personne. Nous avons également évoqué le principe « Rien sans nous » ainsi que l'importance de la participation des personnes en situation de handicap dans la prise de décisions qui les concernent, et de la conception inclusive dès le départ, de sorte que les politiques, les programmes, les pratiques et les technologies soient accessibles dès leur conception.